«The mountain will decide, my friend. The mountain always decides who gets a sheep and who doesn’t«, dijo Steve Johnson instantes prior a apagar su lámpara de cabeza, cerrar su libro y acomodarse en la bolsa de dormir para caer en un largo y profundo sueño.

Así que la montaña decidiría; que la montaña siempre decide quién caza y quién no caza un borrego. Esa fue la enseñanza que lanzó Steve, mi guía, a modo de despedida, a modo de buenas noches, previo a emitir sus sonoros ronquidos, que dentro de la pequeña Hilleberg que compartíamos él y yo, junto con su packer, Jason, tronaban como rugidos estruendosos y escalofriantes. Sin embargo, el motivo por el cual yo permanecí despierto mientras que mis compañeros roncaban y dormían agotados, no era el ruido, sino la tormenta de cavilaciones e ideas que me embargaron yaciendo boca arriba, sumido en la más honda de las oscuridades, con el cierre del sleeping bag hasta la barbilla y sintiendo los alfileres del frío en los pómulos.

Dichos pensamientos fueron provocados por la conversación parca que sostuvimos antes de acostarnos; pues Johnson nos había contado cómo la montaña es una especie de dios justo que cede sus frutos a quienes los merecen. Para este hombre la cacería en la cordillera de Alaska, actividad que lleva practicando durante décadas, va íntimamente vinculada con el karma del cazador. Es decir, los cazadores buenos cazan; los cazadores malos, no. Buenos o malos, en el sentido de sus actos en la vida, no de su destreza para cazar. O por lo menos así sucede la mayoría de las veces, según contó mi guía.

Dichos pensamientos fueron provocados por la conversación parca que sostuvimos antes de acostarnos; pues Johnson nos había contado cómo la montaña es una especie de dios justo que cede sus frutos a quienes los merecen. Para este hombre la cacería en la cordillera de Alaska, actividad que lleva practicando durante décadas, va íntimamente vinculada con el karma del cazador. Es decir, los cazadores buenos cazan; los cazadores malos, no. Buenos o malos, en el sentido de sus actos en la vida, no de su destreza para cazar. O por lo menos así sucede la mayoría de las veces, según contó mi guía.

Entonces, ¿cómo se desenlazaría mi expedición? ¿Cómo andaba yo de karma en esos días? Siempre he sido especialmente escéptico en estos temas, puesto que la filosofía karmática de las alturas me mantenía en constante reflexión. Y es que nunca me he considerado una persona mala, y no obstante ello he regresado de numerosas cacerías sin haber cazado nada. Y hasta ese momento, hasta esa noche, que era la octava de mi cacería, la montaña se me había antojado hermética, desairosa. Nos cerraba el paso durante horas al zaguán que da a su morada, vistiéndose con una cota de malla de neblina infranqueable.

Nos había sido imposible en días anteriores ver muchos borregos, pues las montañas los escondían detrás de nubarrones; y no sólo eso, nos ahuyentaban de ellos disparando contra nosotros tormentas de nieve, lluvia y granizo, y exhalando helados ventarrones que hacían que pasáramos horas frías, muy frías, inmóviles, esperando a que el día se abriera. Mas los días no abrían. Y cuando lo hacían, se despejaban por lo que parecían segundos únicamente. Recibíamos luz de sol como limosnas, migajas de calor, sobras de cielo azul.

El clima estaba siendo un problema. Lo fue desde el inicio del viaje, pues desde el día uno el clima no permitió que nos volaran de Anchorage al campamento base a la hora acordada. No fue sino hasta cinco horas más tarde de lo principalmente planeado que aterrizamos al lado del Río Copper, para conocer al equipo comandado por Steve Johnson. Aquél también se integraba por Spencer, hijo de este último, Mike y su hijo Hunter, quienes se encargarían de guiar a mi primo Baltasar que quería cazar un moose; Johnny y Daniel, otros guías de alce que se ocuparían en guiar a Sebastián. Armando y yo, saldríamos con Steve y Jason esa misma tarde en un ultra ligero a la cima de las montañas en busca de borregos Dall.

Y salimos. El pequeño y frágil Piper PA-18 Super Cub despegó a los pocos segundos de haber arrancado el motor. Pocos metros le fueron suficientes para despegar. Y ascendió por encima de las nevadas cumbres con rumbo al campamento remoto donde pasaríamos la primera noche. Y si bien el avioncito parecía inseguro y escalofriante; no obstante, su vuelo resultó suave y regular. No se agitó como me imaginé lo haría. Por eso cuando abordé, mis piernas temblaban un poco. Pero pasados un par de minutos de vuelo, me distraje conversando con el piloto, entre el ronroneo de la aeronave, y buscando desde el helado cielo azul puntos blancos en las montañas a los cuales con posterioridad pudiésemos dar caza. Y sí vimos dos grupos de borregos desde el avión; mas la nueva ley prohíbe acercarse a ellos usando cualquier medio de transporte. Dicha ley tenía meses de haber entrado en rigor, y no fue hasta los días siguientes cuando maldije a los legisladores que se encargaron de hacernos a los cazadores las cosas más difíciles—mucho más difíciles—, con esa nueva prohibición.

Y salimos. El pequeño y frágil Piper PA-18 Super Cub despegó a los pocos segundos de haber arrancado el motor. Pocos metros le fueron suficientes para despegar. Y ascendió por encima de las nevadas cumbres con rumbo al campamento remoto donde pasaríamos la primera noche. Y si bien el avioncito parecía inseguro y escalofriante; no obstante, su vuelo resultó suave y regular. No se agitó como me imaginé lo haría. Por eso cuando abordé, mis piernas temblaban un poco. Pero pasados un par de minutos de vuelo, me distraje conversando con el piloto, entre el ronroneo de la aeronave, y buscando desde el helado cielo azul puntos blancos en las montañas a los cuales con posterioridad pudiésemos dar caza. Y sí vimos dos grupos de borregos desde el avión; mas la nueva ley prohíbe acercarse a ellos usando cualquier medio de transporte. Dicha ley tenía meses de haber entrado en rigor, y no fue hasta los días siguientes cuando maldije a los legisladores que se encargaron de hacernos a los cazadores las cosas más difíciles—mucho más difíciles—, con esa nueva prohibición.

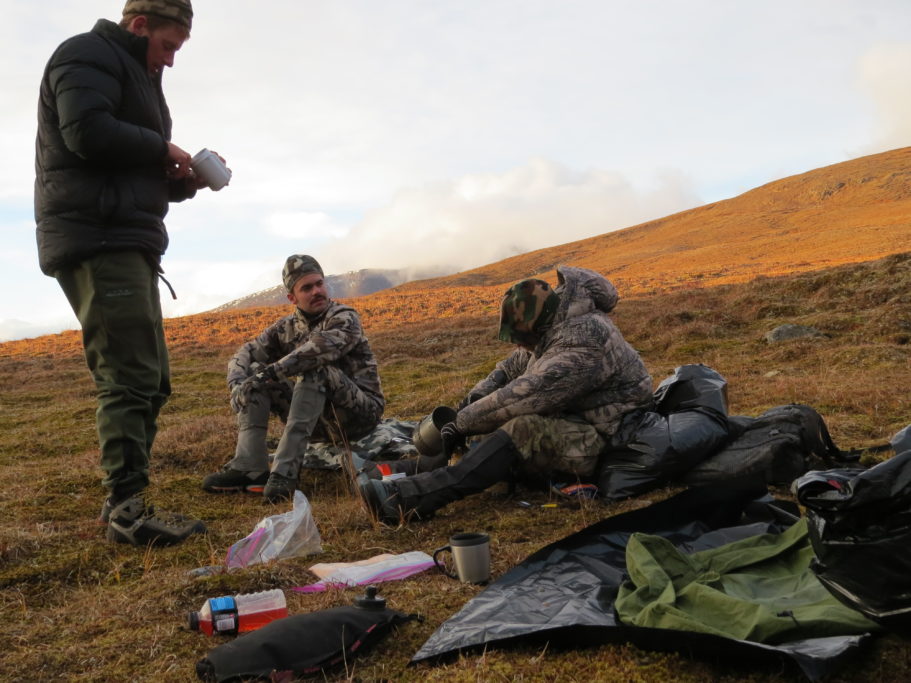

Después de unos minutos de haber despegado, el ultra ligero aterrizó suavemente en un collado. Ahí se encontraba Steve, quien salió antes, que terminaba en esos momentos de montar el campamento remoto donde pasaríamos la primera noche, y quizás dos más.

El frío aún no arreciaba. De hecho, el clima se sentía fresco bajo las capas de lana de la ropa que llevaba puesta. Yo no temblaba, ni mi cuerpo sentía ganas de temblar. Al contrario: me sentía entusiasmado y en la sangre un calor de emoción y expectativa me calentaba el pecho. Eran alrededor de las cinco de la tarde y todavía se veían iluminadas las cumbres nevadas de las montañas por los últimos rayos de sol, que las pintaba color bergamota y carmesí.

Faltaban por llegar Armando y Jason. Encendí un cigarrillo y comencé a hacerle plática a Steve. Más que una conversación, fue la típica entrevista que hacemos los cazadores a nuestros guías en la víspera del primer día de cacería: ¿qué tal va la temporada? ¿Cómo se cazan estos borregos? ¿Qué opinas del calibre que traigo? ¿Cómo les ha ido a los demás? ¿Qué tasa de éxito maneja tu compañía en cuanto a la cacería de borregos? ¿Qué podemos esperar de esta aventura?

Yo seguía sin creérmelo. Por fin me encontraba en las montañas, rodeado de quiméricos e invisibles borregos, otrora sueños e ilusiones lejanas y pasados. Por fin el ideal había devenido realidad: en cuestión de horas daría el primer paso, con mi mochila a la espalda, en busca de mi borrego en la cordillera de Alaska, mejor conocida como el ‘Alaska Range’. Sabía que no iba a ser fácil, sobre todo por lo que implica caminar durante todo el día cargando con el equipo completo. Sin embargo, me había preparado bien. En semanas anteriores me dediqué a visitar el Tepozteco, los Dínamos, el Desierto de los Leones, el volcán Xinantécatl, el cerro Ajusco, siempre con mi mochila de ochenta y seis litros completamente llena. Es decir, para el mejor desarrollo de mi entrenamiento, hice mi maleta unos meses antes del viaje para poder ejercitarme con ella en todo momento.

Recuerdo con especial cariño la expedición al Nevado de Toluca. Fue una fresca mañana de agosto; Armando Klein, Graciela y yo despertamos a eso de las cinco de la madrugada, y de pronto, un par de horas después, nos encontrábamos en la falda de tan bello volcán. La idea era subir desde la Caseta de los Venados hasta los cráteres. A las siete de la mañana, mochilas a la espalda, inició el ascenso.

Era la primera vez que subía una montaña de verdad. Me acuerdo que cuando tomamos la primera vereda que conduce al camino, hacia las antenas, habíamos olvidado usar nuestros walking poles. No fue sino hasta recorridos unos trescientos metros cuando Armando y yo nos percatamos que estábamos paseando— ¡Cargando!— tan fundamental accesorio para subir una montaña. Nos detuvimos, y luego de un par de minutos que nos tomó aprender a armarlos, los empezamos a usar. “Son a prueba de naco”, me dijo Armando, cuando me vio batallar con los palos. Yo me reí y le menté la madre. Sin embargo, no erraba: no podía armar los mentados poles.

Una vez armados y luciendo como verdaderos alquimistas, retomamos nuestro camino.

Una vez armados y luciendo como verdaderos alquimistas, retomamos nuestro camino.

Huelga mencionar que ni Graciela ni Armando ni yo habíamos estado antes en el Nevado de Toluca. E irresponsablemente subíamos sin guía ni mapa ni GPS ni nada. ¿Qué podía pasar? ¿Qué no todo el mundo sube fotos a redes sociales posando con sus perros, novios, novias, amantes, en los cráteres? Sí. No obstante, muchas de esas personas —la gran mayoría— no escalan desde la Caseta de los Venados. Dirían en mi pueblo: pequeño detalle… Pues hay una diferencia de muchos kilómetros entre empezar desde la caseta o iniciar el ascenso desde ‘las antenas’ o el albergue.

Atacamos los senderos que te llevan a ese magnífico llano, conocido como el Parque de los Venados, que termina en donde se yerguen los riscos del cráter. Esa parte del camino es algo empinada y lodosa; pero conduce a uno de los puntos más bellos del recorrido. Porque al llegar uno al llano, al parque, se sorprende con el escenario. Las vistas son esplendorosas, el aire que se respira es fresco y el terreno no aparenta ser accidentado. Por eso justamente ahí decidimos improvisar un frugal picnic y echarle diente a los sándwiches que llevábamos cada quien en su mochila. Nos supieron a gloria. Una gloria que pronto se desmenuzaría con cada paso inclinado, titubeante, que habríamos de dar, uno por uno, para llegar a los cráteres.

El trecho que conduce al cráter del Xinantécatl, hombre desnudo en náhuatl, significó la prueba de oro previo a la cacería de borrego en Alaska. Prueba que superamos con creces, pues recorrimos los cerca de 21 kilómetros que separan el Parque de los Venados de las lagunas del Sol y de la Luna, siempre custodiadas por los picos del Águila y del Capitán, que en ese entonces no vestían su habitual ajuar de gala, ya que nos estaban cubiertos de nieve.

Durante toda mi cacería pensé en mi entrenamiento. Recuerdo que el primer día, luego de cuatro horas de caminata cuesta arriba, con los músculos de la espalda ardiendo en llamas y el rostro empapado en sudor, me dije a mí mismo, si pudiste hacer esto a cuatro mil seiscientos metros sobre el nivel del mar, lo puedes hacer aquí en Alaska. Y fue justo cuando me entró mi segundo aire, cuando me percaté que Steve se tiró al suelo y en cuestión de segundos tenía el spotting scope listo. Con los latidos del corazón tronando como percusiones de artillería no lo alcancé a escuchar. Pero estaba seguro que lo que sus labios decían era: “Three sheep”. Tres borregos. (Continuará).

Por H. E. Cavazos Arózqueta