Son muchas las ocasiones en las que mi franqueza informa a mis contertulios de la condición que me enorgullece, y que no es otra que la de ser cazador, y con sorpresa vislumbro en no pocos casos un gesto desaprobador de esta noble circunstancia. Esta situación de desagrado he de decir que es altamente presente en gente de menor edad a la mía (45 años), mientras que en la gente veterana trae recuerdos de años pasados donde la luz de la añoranza acompaña palabras de recuerdos, de felicidad de la mano de padres, abuelos o de los propios pasos cazadores.

Son muchas las ocasiones en las que mi franqueza informa a mis contertulios de la condición que me enorgullece, y que no es otra que la de ser cazador, y con sorpresa vislumbro en no pocos casos un gesto desaprobador de esta noble circunstancia. Esta situación de desagrado he de decir que es altamente presente en gente de menor edad a la mía (45 años), mientras que en la gente veterana trae recuerdos de años pasados donde la luz de la añoranza acompaña palabras de recuerdos, de felicidad de la mano de padres, abuelos o de los propios pasos cazadores.

Pero hoy quiero expresar lo que mi educación me obliga a callar cuando en entornos de protectora amistad me catalogan por el hecho de ser cazador. No pretendo dar lecciones de nada a nadie, no soy quién ni me adorna doctrina alguna, solo mi experiencia y mis valores, que son los que mis antecesores me inculcaron desde muy niño y que en inalterable eternidad pretendo trasmitir a mis vástagos. Tan solo soy lo que soy y lo que siento, solo eso.

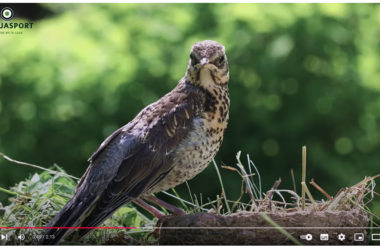

Amo los animales y he dedicado mi vida a sus cuidados, a su atención, a su salud y a su medio, y siendo cazador me llaman asesino. Muchos de estos jueces jamás han estado horas inmersos en un bosque, en una dehesa o en un monte. No han sentido el respirar y el vivir de la naturaleza, a la que sin duda pertenecemos y de la que formamos parte. No han disfrutado del avefría buscando su sustento, del roce de jara de un vareto distraído o de un desprendimiento pedregoso al paso de una piara jabalinera. No han soñado al calor del sol a su atardecer con el canto del macho en busca de la perdiz que le valore. Sin embargo, con todo ello me llaman asesino.

Estos personajes de novedosa política de corrección solo conocen del campo los bucólicos paisajes que observan desde su cómodo sillón de su urbanita choza. Creen que los cervatillos son Bamby y que los jabalíes son Pumba (por cierto, para aquellos que todo lo saben, Pumba no es un jabalí, sino un facochero).

Estos ecologistas de nueva generación critican el lance último de la caza, lo que para todos los buenos cazadores es un punto de dolor interno solo cubierto por el pleno convencimiento que es el final de un proceso, que su inevitable desenlace es propia de la misma naturaleza. Que la muerte forma parte de la propia vida como el nacer, el vivir, el reproducirse y por tanto también, el fallecer.

Conocer el campo no es ser un acérrimo de los documentales de La 2, ni dar a los animales sentimientos que solo son humanos ni, por supuesto, dar conciencia de pensamiento a los animales. Pocos son los que valoran al animal por lo que realmente es, un animal, con su propio comportamiento -por supuesto, nada humano-, con sus valores (solo centrados en cubrir sus necesidades y bienestar), no se plantean en modo alguno valoraciones de ningún tipo. Las valoraciones y las conclusiones de cualquier tipo solo son propiedad de la conciencia humana.

Amar a los animales es darles su valor, su propia naturaleza animal. Su espacio, su vida y también su muerte, ya que la muerte es la permanencia de sus congéneres. Morir casi siempre es comparable a sobrevivir.

Pero las críticas no solo han de servir para valorar a los contrarios, sino que han de servir especialmente para mejorar a los propios. El peor enemigo del campo pasta en sus dehesas, y esta expresión taurina también es válida para el campo cazador. Los malos cazadores hacen mucho más daño que cien ecologistas chillones. El mal comportamiento de gatilleros fáciles, la presencia de hembras y jóvenes criaturas en los tapetes y la sobre tasación de ejemplares en un campo a batir son los ejemplos que inculcan valores negativos frente a los reales y buenos conceptos cinegéticos.

Ser cazador es ser amable, compañero, generoso, cuidador y amante de los animales, del campo y de sus gentes. Debemos no solo potenciar estos valores sino exponerlos de forma permanente, sin acritud ni por supuesto agresividad. El ejemplo es la mejor didáctica, ya que así nos lo enseñaron y solo así dejara de ser valorado lo que a mí me llaman.