Ando tras el corzo por tierras sorianas y desde el amanecer voy persiguiendo sombras fugaces que me ladran siempre desde el fondo: del último pino, de un valle, de un camino…, sin alcanzar a ver siquiera al autor, sin llegar a averiguar si es macho o hembra, adulto o perro balduendo. Tan solo me llevo la confirmación de su ronca voz y, en la mochila, desesperación. Y es que, entre la sequía, la excesiva presión que padecen los cotos, el lobo (que también cuenta) y, como no, la mosca de las narices (Cephenemyia stimulator) se ven muy pocos animales. Y de entre los que veo, hasta ahora, ninguno cumple las expectativas del precio pagado por el precinto, aunque hay veces que por culpa del orgullo o de los días acumulados sin ver un macho ni tan siquiera mediano o porque la moral ande necesitada de alguna victoria, ocurren cosas como esta que, de cien, una termina bien.

Pareciera que me estuviera esperando

Les hablo de un corzo al que busqué durante días en el mismo lugar donde me sorprendió la primera vez, en un pequeño valle, al que siempre que llegaba al punto donde tocaba descenderlo, antes siquiera de dar un paso, el corzo se arrancaba como una exhalación por entre un pegote de jaras que lo ocultaban junto al camino, y como alma que ha visto al diablo huía dando ladridos hacia la oscuridad del monte. Nunca llegué a verlo, salvo en alguna ocasión que le alcancé a ver ¡el lomo! sin poder adivinar al menos si era o no macho, aunque eso lo intuyera. Pareciera que me estuviera esperando. Siempre en el mismo lugar, frontera imaginaria para mí (quizás también real) de sus dominios. Cuantas más veces lo espantaba, más empeño ponía yo en medir mis pasos, en intentar que estos fueran mudos. Y cuando no lo ahuyentaba era porque ese día no estaba cerca del camino que, amén de fronteras o lindes, me marcaba la ruta del rececho.

Una fría mañana…

Una fría mañana, antes de llegar al lugar donde siempre me la jugaba, hice una breve parada para otear con los prismáticos aquello que alcanzaran a mostrarme, pero en el lado donde solía ‘esperarme’ y ver si había suerte y lo pillaba despistado (era mi única esperanza) pero, como siempre, sin conseguirlo. Así, otro día más, continué andando hasta iniciar el descenso lo más silenciosamente que pude. Crucé el valle sin detenerme a repasarlo de nuevo pues con la mirada bastaba para llegar hasta la espesura de los árboles. Ascendí la pendiente donde se ubicaba su atalaya rumiando que ese día tampoco iba a tocar y cuando estaba a punto de llegar a arriba, un corto y ronco ladrido me dejó paralizado y con el paso a medio dar. Estaba seguro de que era él. Lo sentí a mi espalda, debía andar en el valle, pero ¿cómo me había dejado pasar? Ahí se me fue el primer pensamiento.

Nervios a flor de piel

Me quedé de piedra, sin saber bien qué hacer. La grava suelta del camino me impedía moverme y tenía los nervios a flor de piel. Me giré como puede y no lo veía con lo que supuse que él tampoco a mí, que sólo debió oírme. Repitió el ladrido desde el mismo lugar. Uno solo y pausado con el anterior. Lentamente me eché los prismáticos a la cara escudriñando cada palmo entre las ramas de los robles y la imagen que, a través de ellos pude contemplar, fue de las que emocionan y aficionan a cualquiera.

Lo vi ladrar, con el hocico levantado valle arriba. Medio tapado, asomando cara y cuello (se intuían los cuernos tras las hojas), con las patas entre la hierba y el vaho del ladrido saliendo por su boca. Ahí lo tenía y no había tiempo que perder. En un sólo segundo la oportunidad se desvanece, la primera que me daba tras incontables días de intentos fallidos: ahora desde aquí, por la tarde desde allá y fuera de horas desde donde fuera físicamente posible pero nunca llegó a ser otra cosa que una sombra al amanecer. Nunca fue nada a otra hora. Literalmente no existía salvo en esos momentos del nuevo día, en medio de aquel monte.

El recado de mis intenciones

Seguía en el mismo sitio, inmóvil, casi de frente, a no más de 90 metros. Coloqué el trípode, apoyé el rifle y la yema del índice soltó el recado de mis intenciones.

Creo que aguantó porque no supo quién hizo el ruido que lo puso en alerta y debió tomarme por un intruso allanando su territorio. No lo sé, pero a buen seguro, si le hubiera cargado el aire, jamás hubiese aguantado.

Lo tiré sabiendo que era un macho, aunque sin llegar a valorar su trofeo (que no pude ver) pues deseaba su captura porque aquello ya era una cuestión personal. En aquella partida me tocaba mover ficha y escribir su final, para bien o para mal. Tras el estallido del disparo quedó un buen manojo de pelo flotando en el aire. El silencio surgió adueñándose del lugar mientras el frío, junto a las emociones, trajeron los tiritones de costumbre. Recogí para ir en su busca. No le vi correr y bajé pensando que entre las hierbas debió quedar y, de nuevo, el recuerdo de su pelo suspendido en el aire disipando, por el momento, las inevitables dudas. Veríamos.

Sombras al amanecer

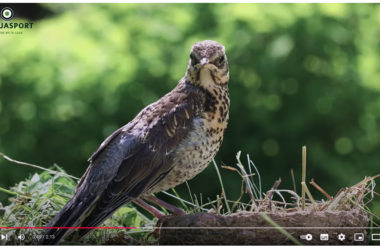

Cuando llegué pocas palabras hay que expliquen tanta alegría y satisfacción por la belleza del animal conseguido y por todas las emociones que en mí había ido provocando.

Su madurez explicaba a las claras todas las argucias que empleó conmigo.

Corzos. Sombras al amanecer, desvelos de no pocos días.

Por Ángel Luis Casado Molina

www.librosdecaza.es / [email protected]